近年の新卒採用は「売り手市場」となっており、内定を出したからといって安心できない採用担当者様も多いのではないでしょうか。

内定者が他の企業と天秤にかけた結果、内定辞退されてしまうことがあるので、入社までは気が抜けません。

そのため、内定辞退率を下げることや内定者の囲い込みに課題を感じている人事担当者が多くなっています。

そこで本記事では、内定者の囲い込みをする前に企業がやるべきことについて紹介していきます。

目次

内定者への「囲い込み」の心理とリスク

そもそもなぜ内定者の囲い込みをしてしまうのでしょうか。

ここでは内定者の囲い込みを行なってしまう心理と近年の動向、そして内定者囲い込みがもたらすリスクについて解説します。

内定者囲い込みをする心理と動向

そもそも「内定者の囲い込み」を行う背景には、「採用を決めた内定者に辞退されては困る」という企業心理があります。

近年、慢性的な人手不足に陥っている会社も多く、人事担当者は今まで以上に期待をかけられています。

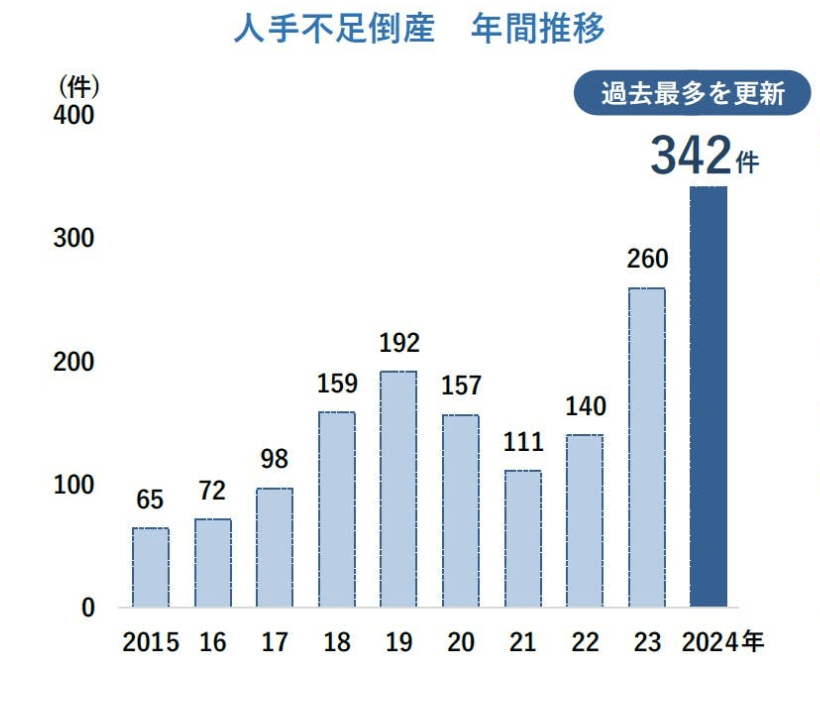

帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年)」より引用

帝国データバンクの調べによると、2024年の人手不足による倒産※の推移は、2025年の統計開始して以降、過去最高の342件となりました。

多くの企業が人手不足に陥っていおり、経営そのものが難しくなっているところもあります。

人事担当者は会社全体の方向性と求める人材を洗い出し、時間をかけて採用計画を立てます。

採用計画をもとに内定を出しているため、内定辞退者が予想より多く出ると、再度採用計画に沿った人材を探さなければいけません。コストや時間を費やすことになり大きな損害となるのです。

このようなことを防ぎたい心理から企業は様々な工夫を凝らして内定者の囲い込みを考えています。

※倒産…企業の経営がうまくいかずに債務の支払いが不能になり、経営を続けられなくなること

内定の囲い込みのリスク

「繋ぎ止めたい」という心理がいき過ぎてしまい、学生に対して過度な行動に出てしまうと、かえって不信感を与えてしまいます。

近年、内定辞退をしてほしくない企業と、1社でも多く内定を取り、その中から就職先を選びたい学生の間で、「企業のハラスメント(オワハラ※)」が問題になっています。

そのため、内定者に対して、「就活を終わらせてほしい」と考えていると、オワハラと捉えられてしまう恐れがあります。

オワハラが噂になってしまうと、当然企業イメージは悪くなり、応募者が集まらなくなってしまうおそれがあります。

※オワハラ…就活終われハラスメントの略。具体例として、他社の面接日程の学生の予定を抑えておいて、面接を辞退させる会社や「他社への就活をやめれば内定を出すから」という交換条件を用いる企業もでてきています。

内定者の囲い込みはやめる!|内定者フォローが大切

まずは、囲い込みをする前に、企業がやるべきことがあるということを忘れてはいけません。

内定者を囲い込むのではなく、以下のことをぜひ実施することをおすすめします。

・採用活動の目的を明確にする

・会社の方針を事前にしっかり伝える

・内定者フォローを大切にする

ここでは、囲い込みに代わる、採用を成功させるためのポイントをお伝えします。

採用活動の目的を明確にする

まずは募集の段階で、「どういう会社にするために採用活動を行い、どのような人に入社してもらうのか」など、その目的を明確にすることが必要です。

社風にあった人

明確なスキルを持つ人 など

どのような人材と一緒に仕事がしたいかを必要があります。そして、人事担当者だけではわからない現場の声もしっかりと社内で確認します。

また、人物像が明確でないと内定後の社員交流会などの場で違和感・ギャップを抱かれてしまい、内定辞退につながるかもしれません。

会社の方針を事前にしっかりと伝える

入社後に当たり障りのない説明だけではなく、「教育・研修方法」「企業人としての成長目標」「会社の方針」を明確に伝えておくことも必要です。

この企業に入社して自分はどこまで成長できるか

この会社は世の中に対してどれだけ社会貢献しているか

といった視点で、学生は企業を見ています。

この会社なら自分は成長することができるというイメージを持ってもらい、「入社したい」と思ってもらうことを意識していきましょう。

内定者フォローを大切にする

内定者フォローでは、候補者とのコミュニケーションを特に大切にしましょう。

コミュニケーションでは日々の積み重ねが大事です。長い時間で1度のコミュニケーションよりも、短い時間で複数回のコミュニケーションの方が有効的です。

コミュニケーションに必要になるのが、内定者のことを知ることです。

学生が求めていない、不快な思いをさせるようなコミュニケーションでは、よい結果を招きません。

学生のことを理解して、企業の魅力が伝わるコミュニケーションを行う努力をしましょう。

また、自社に興味がない学生にも、就活の悩み・相談を真摯に対応してあげることで学生は次第に心を開き、自社に興味を持ってくれます。

採用チームに一人、「メンター担当」を設けるをおすすめします。

メンター担当は、企業の立場ではなく、「学生の味方」という立場で学生に接することが大切です。

できるだけ若い社員を学生のメンター担当とします。例えば、入社3年目までの社員を担当者にすることで、年齢が近いことによる信頼を得られやすくなります。

「そもそも、学生が集まっていない」

という方は、その前の段階の募集のコツやマーケティングを理解することが大切です。

弊社では、なかなか学生が集まらない中小企業に向け、抑えるべき採用ノウハウについてまとめた資料を配布しています。

無料で受け取れるので、以下のバナーよりぜひ手に取ってみてください。

内定者のフォローの際に注意するべきこと

内定者フォローを行う際は、コツと注意点をそれぞれ理解しておくことが大切です。

ここでは内定者フォローを行う際の注意点について解説します。

学生の意思や本音を尊重する

内定者の心をつかむために学生の意思や本音をくみ取ることが大切です。

内定者である相手のことを理解し、信頼関係を築いていきましょう。

コミュニケーションの際に間違ったフォローとならないように、学生の考えていることに配慮します。

また、内定者は入社日を迎えるまでに以下の点を気にしているケースがあります。

- 職場の雰囲気

- 他の内定者のこと

- 上司のタイプ

- 仕事の内容 など

学生は多くの期待や不安でいっぱいです。

学生の意思や本音に耳を傾けることで必要なフォローが分かり、そのフォローで内定者の不安を取り除くことができます。

①入社前にオフィスを公開して、雰囲気を見てもらうのは効果的です。

取り繕わず、上司となる人のいつもの仕事ぶりを見るだけで、会社で自分が働く実感が湧くはずです。

②内定者研修を行い、社会に出る意識付けを行うのも良いでしょう。

③仕事ができる指標となる上司や先輩と触れあえる機会を作ります。目指す人物像ができモチベ―ションアップにつながります。

企業の都合を学生に押し付けない

「採用が決まったのだから」と、企業都合で無理な場所や時間などを強制することは厳禁です。

また、コミュニケーションと称して、企業側が長々と一方的に話すような説明会や懇親会は、学生の心を掴めませんので注意しましょう。

SNSを使ったコミュニケーションの取り方に注意する

採用活動には、LINEなどの身近なツールを使ってコミュニケーションをとることが、一般的になりつつあります。

タイムリーにやり取りができるメリットがあるLINEで、遅いレスポンスは企業として禁物です。

学生に「自分は期待されていないのではないか」と感じさせてしまう可能性があります。

学生とやり取りを行う時は、できる限り早いレスポンスが望ましいでしょう。

LINEの活用の仕方が分からないという方は以下の資料も併せて目を通すことをおすすめします。

LINE活用術の完全マニュアルで、採用課題の解決につながります。

まとめ

内定者の囲い込みは「無事学生が入社してくれるか分からない」という不安からくるものであることが分かったと思います。

内定者囲い込みは、学生にプレッシャーを与えることになるため、囲い込みはせず、学生に対して拝領することを第一に行動しましょう。

アクションプランは以下の通りです。

・採用活動の目的を明確にする

・会社の方針を事前にしっかりと伝える

・内定者フォローを大切にする

学生が気軽にコミュニケーションをとれるように、企業側から学生により沿いましょう。

また、普段からのコミュニケーションは、メールや電話ではなく、LINEの活用がおすすめです。

弊社ではLINEを導入した採用管理ツールを提供しています。資料の請求は無料なので、ぜひ手に取ってみてください。

\資料請求は無料!内定辞退率48%→12%/