近年では、学生の傾向が変化しつつあり、内定辞退が増えています。

内定辞退が増えてしまう原因として、「フォローが足りていない」ことが原因として挙げられます。

フォローする手段としてLINEの活用は大変おすすめで、内定辞退防止に大いに役立ちます。

本記事では、内定辞退されないためのLINE活用方法を採用コンサルタントの監修のもと、解説していきます。

目次

内定辞退は深刻化しつつある

ここでは就活状況と、LINEの普及について解説します。

【売り手市場で採用難航】LINEで、内定者フォローが大切

現在の採用市場ですが、多くの企業ではまだまだ売り手市場となっているため、学生の取り合いが発生しているのが現状です。

就活生・応募者は、複数企業から内定をもらうことがあり、自身にとってどの会社が適しているのかを判断してから就職先を決める傾向にあります。

その結果、合わないと判断されると内定辞退されてしまうこともあります。

企業は内定辞退を防止するために、「内定者フォロー」に力を入れて行かなければなりません。

内定者フォローにLINEは大変有効で、このLINEを活用して内定辞退を防ごうとする企業も増えてきました。

【最新】採用管理システム「採マネnext≫」の評判は悪い?口コミを紹介!

【最新】採用管理システム「採マネnext≫」の評判は悪い?口コミを紹介!

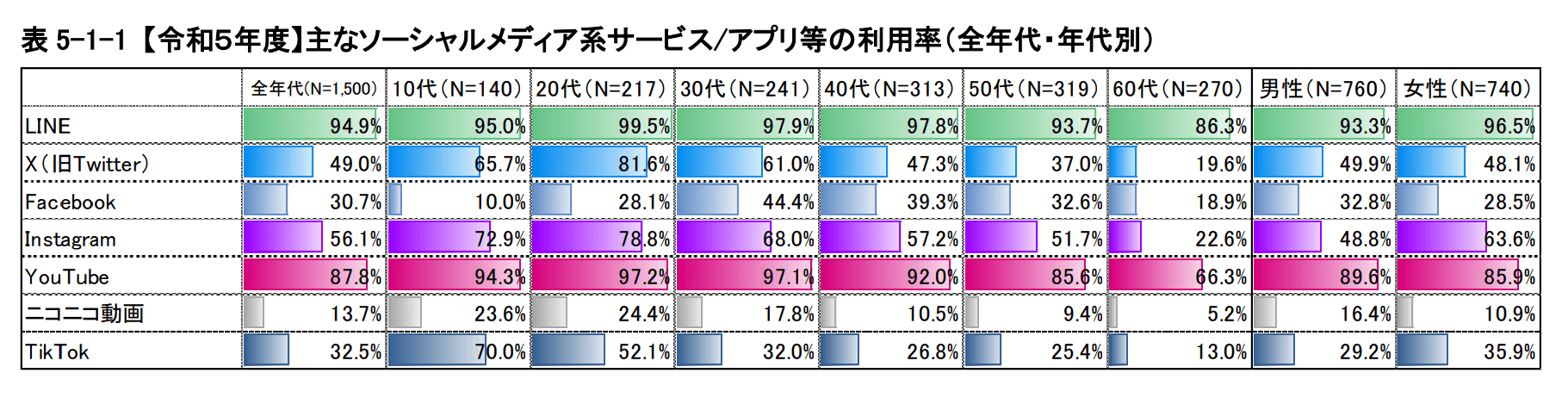

近年ではLINEを使った就活が活発に。利用率は94.9%

総務省の調査によると、2023年度のLINE普及率は、全年代においておよそ94.9%の人が利用しているという結果が出ています。

SNSは中小企業でも、自社の魅力を発信しやすい媒体という認識が広まりつつあり、拡散力も大きなものとなってきました。

中でも、LINEを使った採用活動では以下のメリットがあります。

- 定期的な発信がしやすい

- 内定者フォローがしやすい

- メールよりも抵抗感が少なく、やりとりがしやすい

これらのメリットもあり、近年ではLINEを使った採用活動が増えてきました。

LINE採用は内定辞退も手軽になっている

手軽に内定者とコミュニケーションが取りやすいLINEですが、連絡のしづらい内定辞退の連絡も送りやすいツールとなっています。

電話や直接だと内定辞退の連絡がしづらいと感じる内定者は多いですが、チャットであれば手軽だと感じることが多いようです。

一方で、LINEを使った採用活動は手軽な半面、内定者の心をしっかりと掴んでおかなければ、内定辞退されてしまう可能性があります。

そのため、企業としては内定辞退が起きてしまう理由をしっかりと把握したうえで、内定者フォローをしていくことが大切です。

内定辞退が起きてしまう3つの要因

内定辞退が起こる原因は、LINEに限ったものではなくどのような採用活動を行っていても起こり得るものです。

内定辞退が起こる代表的な要因は以下の通りです。

- 内定から入社までの期間が長い

- 内定者同士のグループLINEでネガティブな話が伝わりやすい

- 自社の魅力がうまく伝えられない

では、各要因について解説します。

内定から入社までの期間が長い

入社から内定までの期間が長いと、内定者は再考する時間が増えるので、本当にこの会社でいいのかと不安になりやすいです。

さらに、内定者フォローを行っていない場合、「本当に雇ってもらえるのだろうか」「もっとほかにいい会社があるのではないか」と不安にさせてしまいます。

そのため、複数社から内定をもらっている就活生だと、不安を感じる会社は辞退してしまおうと思いやすいので注意が必要です。

解決策としては、定期的なフォローやコミュニケーションを取るようにし、入社までのモチベーションを下げないような工夫を行いましょう。

内定者同士でネガティブな話が伝わることも

Job総研が実施した2023年卒業の学生を対象にしたアンケートでは以下のような回答となりました。

就活で使用しているSNSを教えてください(複数回答可)

X(旧Twitter) 77.1%

LINE 66.1%

YouTube 47.2%

Instagram 45.0%

note 5.0%

TikTok 3.9%

Facebook 0.6%

その他 1.1%引用:「JobQ Town」

と回答しています。

LINEは66.1%と高い数値を示しました。就職活動でもLINEを利用している方が多いことが読み取れます。

内定者同士のLINEグループを作成していた場合、ポジティブな話だけでなく、ネガティブな話も伝わりやすくなっています。

ネガティブな話は、担当者の態度が悪い・質問しても返事がないといった、不安要素を内定者に与えてしまうことで発生することがほとんどです。

しっかりと内定者フォローを行い、適切なコミュニケーションを取り、ネガティブな印象を与えないように対応しましょう。

LINEを活用しきれずに自社の魅力が伝わらない

LINEを使った採用では、手軽にできる反面、活用方法を間違えてしまうと、かえって逆効果となるケースはいくつかあります。

例えば、一斉送信による連絡の頻度が高い・一方的な業務連絡にしか使っていないとなると、内定者フォローは完全ではなく内定辞退につながってしまいます。

新卒の場合、初めての環境に不安を持っていることが多く、少しでもマイナスなイメージがついてしまうと内定辞退となりがちです。

不安を払拭できる環境の構築や、適度なコミュニケーションを取るなど、自社の魅力を伝えて入社に対するモチベーションを低下させない工夫を行いましょう。

\資料請求無料!1,000社以上が導入している採用管理システム/

LINE採用で内定辞退を防ぐための方法

LINEを使った採用で内定辞退を防ぐ方法は以下の3つです。

- 不安の払拭

- 縦横のつながりを作る

- 戦力化する

併せて「入社したい」という気持ちを育てていくことが大切です。ここでは内定辞退を防ぐ方法を3つ紹介します。

内定者の不安払拭を行う

- よくある質問集を作成する

- 入社までの流れをマニュアル化する

- 入社に向けて各種提出物を確認

内定者の不安を取り除くためには、どのような点において不安を感じているのかを把握し、取り除いて行くことが大切です。

初めての就職の場合、働く環境や条件、人物像などが想像しづらく、漠然とした不安を抱えてしまうことはよくあります。

具体的には、「内定前と内定後で開示されている情報が同じ」「入社の条件に納得できていない点がある」といった不安は、内定者が抱えやすい問題です。

そこで不安を取り除くために以下の3つを考えていきましょう。

- 面接前に開示していた情報だけでなく、よくある質問集の開示や入社の流れをマニュアル化する

▶入社に対する不安の払しょく - LINEにて質疑応答できるようにしておく

▶内定者は気軽に質問できるようになり、条件面の話や将来的なビジョンがクリアになる - 提出物の確認をする

▶内定者自身が会社から多くの情報や知識を共有してもらえている認識させる

各タスクはそれぞれ、不安要素の解消につながります。

内定者に縦横のつながりを作ってもらう

- 先輩社員を紹介する(マネジメント層)

- 先輩社員を紹介する(1~3年目社員)

- ほかの内定者を紹介する(可能であれば)

縦横のつながりとは、先輩社員とのつながりが「縦」、内定者同士のつながりが「横」という意味で使われるものです。

縦横のつながりができれば、一緒に働く人物像が明確となり、働くうえでの不安材料になり得る人間関係の問題は改善されます。

さらに職場環境が合わないのではないかといった不安も、実際に働いている先輩社員からの話を聞くことで解決できるようになります。

内定者に楽しく働けると感じてもらえるように親睦会の開催や内定者同士のグループLINEを作るなど、縦横のつながりを作りやすい環境を提供してみましょう。

内定前から戦力化する

- 自社業務にまつわる知識や情報を共有する

- 入社まで必要となる知識を共有し学んでもらう

- e-ラーニングや内定者インターンにまつわる情報を発信する

内定期間中に、実際の業務にまつわる知識の共有や発信を行い、入社までに学んでもらうことで、入社後の業務への適応力が高まります。

さらに、内定期間中に必要な知識を学んでおくことで、内定者は即戦力として活躍できるといった自信をつけることが可能です。

Z世代と呼ばれる年代の就活生は、終身雇用よりも自身の働きやすい環境や価値観、能力値などが合っていることを重視している傾向にあります。

そのため、内定者にとって必要となる情報を正しいタイミングで発信できるよう、システムを使って自動化するなど、対策を行うとよいでしょう。

採用管理システム「採マネnext≫」なら内定辞退を削減できる

採マネnext≫ より

内定辞退を防ぐために以下の3点を意識することが非常に大切です。

- 不安を取り除く

- コミュニケーションの強化

- 必要な情報の発信

さらに、内定前から会社のことを深く知ってもらい、帰属意識の強化を行うことや人事データベースを使った会社と就活生のマッチング精度を上げることも実施しましょう。これらの内容はSNSの中でもLINEが特におすすめできます。

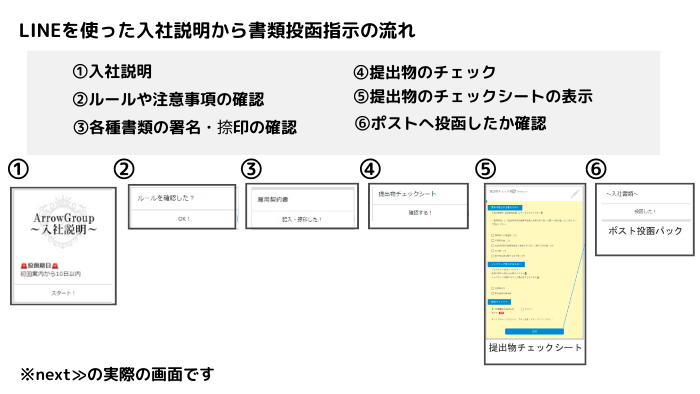

採マネnext≫は、LINEを使った採用管理システムです。

志望度の見える化により、会社に対する興味度の低い・高いが分析でき、最適なタイミングで情報の発信によるアプローチを自動化できます。

また、内定辞退を防ぐために必要な情報の発信も、内定者の段階に合わせたシナリオを活用することで適切なタイミングで自動配信が可能です。

ノンコア業務である情報の発信を自動化できれば、ほかの採用業務に注力できるようになり、分析に時間を割くこともできます。

入社前には顔合わせとして親睦会の開催やLINEのグループ作成にて採用マーケターによるサポートも提供しています。

採用に関するノウハウをご紹介しているセミナーも定期的に開催していますので、採用に関するお悩みのお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。