新型コロナウイルスの影響を受けて一気に広まったオンライン上での就職活動。

学生側も採用側も急な対応を迫られました。

少しずつ新型コロナウイルスは収束に向かっており、オフラインでの活動が再開してきています。

では、実際にWEBと対面での就活両方を体験した学生はどう感じているのでしょうか。

結論、学生がWEBと対面どちらを良いと感じるかは、選考段階別に分かれます。

しかしこれでは結局、オンラインとオフラインどちらで採用活動をするのがベターかわからないですよね。

そこで、今回は選考段階別に学生はどちらが良いと思っているのか、本音をお伝えします。

目次

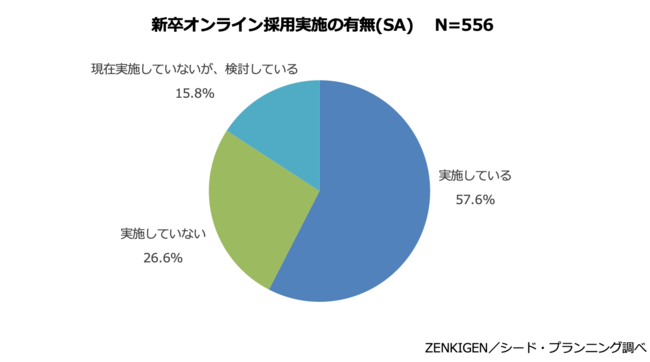

【更新済み】オンライン採用導入企業の割合

学生の本音をお伝えする前に、どのくらいの企業がWEB選考を導入しているかをお伝えします。

株式会社ZENKIGEN PRTIMES「企業の新卒採用、オンライン導入率は57.6%、全体の9割が2020年にオンライン採用を導入開始」

株式会社ZENKIGENさんが企業の新卒採用担当者 556名に対して行った調査によると、全体の57.6%と半数以上がオンライン採用を実施しているという結果になりました。感染対策と地方学生への配慮し、オンライン採用を導入する企業が増えました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてオンラインを導入した企業が多いですが、75%もの企業が「今後もオンライン採用を継続したい」と回答しています。

では、新型コロナウイルスが流行から4年後の2024年、その翌年の2025年はどうでしょう。

外出自粛やマスク着用は大きく緩和され、会社へ出勤している人が増えています。

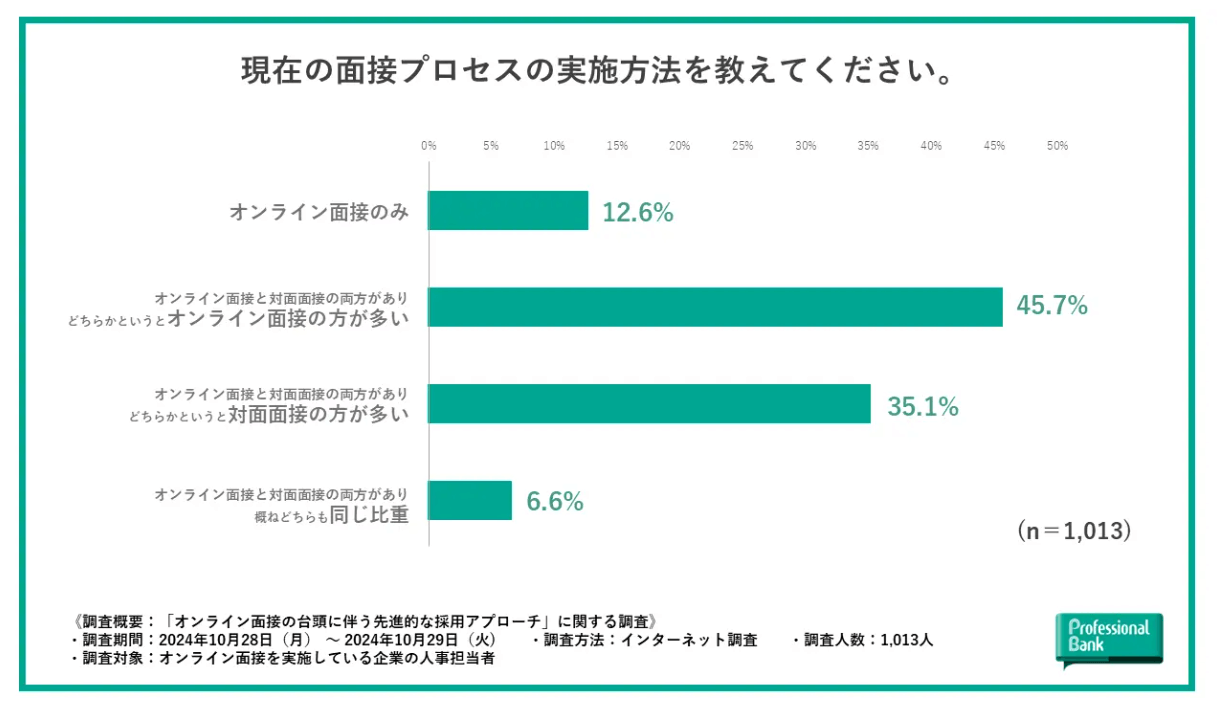

株式会社プロフェッショナルバンク PRTIMES「【オンライン面接による先進的な採用アプローチ実態調査】対面面接のみの選考フローにもう戻れない人事担当者が約7割も。オンライン面接導入企業の約9割が運用する対面面接とのハイブリッド型の魅力とは」より引用

株式会社プロフェッショナルバンクさんが企業の人事担当者 1,013名に対して行った調査によると、「オンライン面接の方が多い」と回答した方が45.7%と高い数値を示しました。

この結果を踏まえ、株式プロフェッショナルバンクは以下のような回答をしています。

コロナ禍で「せざるを得なかった」オンライン面接は、今では「一般的な採用手法」という位置づけになりました。

就活生の配慮のためにしていたオンライン採用は、一般的な採用手法に変化し、今もなお採用手法として導入している企業は多いです。

2025年もこの傾向は強いと思われ、今後も採用戦略によってはオンライン採用を導入する方は多そうです。

志望度によってWEBと対面のどちらを好むかが変化します。

通常、選考が進むほど志望度が上がると考えたとき、どの段階でWEBと対面を希望する学生が多いのかを紹介していきます。

採用担当者必見!採用業務の効率化5選。自動化からAIの活用を解説

採用担当者必見!採用業務の効率化5選。自動化からAIの活用を解説

オンライン選考の基本フロー|各選考プロセスの就活生の本音

オンラインでの選考は、通常の選考とあまり変化はありません。基本フローは以下の通りです。

- 説明会

- 一次・二次

(グループディスカッション、1:2の面接など) - 最終面接

(1:1の個別面接)

フローの中の各ステップについて、就活生や応募者の目線で解説します。

説明会

説明会はオンラインが好まれます。

説明会の段階では志望度が低いことが多く、「正直、あまり1社に労力をかけたくない」というのが本音です。

そもそもWEB説明会の代表的な形式は、「ライブ配信型」と「動画配信型」です。

ライブ配信型…通常の説明会のように時間指定をして、採用担当がYouTubeなどのツールを使って生配信を行う方法

動画配信型…事前に収録した動画のURLを参加者に送り、各個人で見てもらう方法。「時間指定があるもの」「期限内なら自由に何度も見られるもの」などがあります

時間における自由度がより高いのは動画配信型で、移動時間や面接の合間など隙間時間を活用できるので人気です。}

ライブ配信型も、直前まで別の作業ができるので、効率が良いとの声があります。

オンラインだと学生の集中力が切れやすく会社の魅力が伝わりきらないことがあります。

質問もすぐに受け答えできないので、質問フォームを作ったりクイズ形式にして学生の気持ちを盛り上げたりする工夫が必要です。

一次、二次選考

この段階は人によって、「オンラインが良いのか」「オフラインが良いのか」好みが分かれます。

オンラインが良い人…量を重視して、いろいろな企業を見たいと感じている人

オフラインが良い人…数を絞って1つの企業をじっくり受けたい人

更に、どこに住んでいても参加できるのはオンライン最大のメリットです。

どの段階でも言えることではありますが、一次、二次面接などは何度も足を運ぶと遠方の人にとってはかなりの負担です。

一方で、複数人でのディスカッションや面接はオンラインだとやりにくいという意見もあります。

そのため、平等な基準で判断するためには

・万全な感染対策の元、対面で行う

・個人のネット環境を考慮した上でWEB上で行う

この2つの選択肢で吟味する必要があります。

あくまで学生の機会平等を大切にしてみてください。

最終選考

内定か否かが決まる大事な最終選考。

この段階では直接・対面で面接を行いたいという人が多いです。

「少なくとも一度は会社に足を運び、その会社の雰囲気や社風を感じることができない」と不安だという声があります。

また、「対面で行って、雰囲気が掴めたことにより入社を決めた(志望度が上がった)ことがある」という声も聞かれます。

画面上では伝わりきらない企業の魅力を伝えるためにも対面である意味は大いにあります。

最後に対面を行ったことにより志望度が上がり、決断を後押しすることがあるので、上手に対面を導入することが大切です。

【最新】採用管理システム「採マネnext≫」の評判は悪い?口コミを紹介!

【最新】採用管理システム「採マネnext≫」の評判は悪い?口コミを紹介!

【必ずチェック】WEB面接を導入する際の注意点

段階ごとに、オンラインとオフラインどちらの選考が好ましいか述べてきましたが、ここで最大の注意点があります。

それが、「学生側に選択権を持たせること」です。

企業側の推測だけでオンライン、オフラインを強制してしまうのは危険です。その理由を2つお伝えします。

コロナを気にする学生もいる

2020年の新型コロナウイルスの大流行以降、ウイルスとの共存が測られていますが、人によって気にする具合は違います。

中には感染が怖いけど、対面と言われてしまったから無理に行く人もいるでしょう。

「感染が心配なので行けません。」とはっきり言える人はなかなかいません。

会社側の配慮があるだけで、学生からの信頼はぐっと上がり、志望度が高くなることもあるでしょう。

全ての学生のWEB環境が整っている訳ではない

経済的な理由などでネット環境が整えることができない人がいます。

その人たちに平等に選考を受けてもらう為の配慮が必要です。

例えば、説明会の段階でアンケートによりネット環境が不安な人を把握したり、個別で話す際に学生の不安問いかけると学生の不安は和らぐでしょう。

信頼関係は志望度に直結するので、WEB環境の事前ヒアリングや配慮は大切なポイントです。

まとめ

基本的に選考の段階が上がるほど対面を求める学生も多くなっていきます。

志望度が上がるほど、「ちゃんと目で見て確かめたい」と思う学生が増えることとも関係しています。

学生の本音を踏まえながら、自社に合った採用活動を行ってみてください。

就活生にとって学生目線に立って配慮をしてくれる会社は魅力を感じます。

本気で考えている学生は、ちゃんと見ています。

本記事でご紹介した選考や採用戦略については、弊社も採用コンサルティングの会社として、サポートを行っています。

サービスの内容が気になる方は以下のリンクも併せてご覧ください。

\採用目標1.5倍実現!1,000社以上の実績/