年々、採用戦略は変化していくため、Todoリストをもとに新卒採用を進めていき、効率的に業務を行う必要があります。

そのため新卒採用は、採用担当者の決定から入社式の実施まで多くの業務をこなす必要があるため、事前にすべきことをリスト化することが大切です。

本記事では、新卒採用にて行う「11のやることリスト」とともに、新卒採用時の注意点について解説していきます。

新卒採用とは?|最新動向と一般的な採用の流れ

新卒採用とは、大学や専門学校を卒業した若手社会人を対象とした採用活動のことです。

企業が新しい人材を獲得し、自社の将来を担う人材を育成するために行われます。

新卒採用は企業の成長や組織開発の基盤となるため、戦略的な視点で計画されます。

ここでは、新卒採用の最新の動向と一般的な採用活動の流れについて解説します。

最新の新卒採用の動向

2025年の新卒採用では、インターネットやAIなどのデジタル技術の進化に伴い、オンラインでの選考がさらに普及すると思われます。

オンライン面接やオンライン説明会などが導入されるようになり、遠隔地からでも参加しやすい環境が整備されています。

また、AI面接といった選考システムを使った採用活動を行う企業もあり、採用プロセスの効率化や学生の適性評価がより精密化されています。

ほかにも、SNSや自社サイトを使った母集団形成の実施を行っている企業も多く、2025年も引き続きインターネットを活用した戦略は求められそうです。

一般的な採用活動の流れ

一般的な採用活動の流れは以下の通りです。

1. 採用計画の策定

採用計画を策定し、必要な人材のポジションや数、予算、スケジュールを決定します。

2. 募集広告の出稿

求人広告を出稿し、学生を募集します。ウェブサイトや求人媒体、SNSなどさまざまなチャネルを活用します。

3. 書類選考

履歴書や職務経歴書を提出した学生の中から、採用基準に合致する学生を選考します。

4. 一次面接

書類選考を通過した学生との一次面接を行います。基本的なスキルや志向性を確認し、学生の印象を評価します。

5. 二次面接・試験

一次面接を通過した学生との二次面接や適性試験を実施します。より詳細な面接や業務に関連する試験を行い、学生の適性を評価します。

6. 最終選考・内定

二次面接や試験を通過した学生の中から、最終的な選考を行い、内定者を決定します。内定者に対して入社の意思確認を行います。

採用を行う年の動向を理解し、各採用ステップが機能するように準備することが大切です。

これらは採用において基本事項となります。

弊社では新卒採用の基本をまとめた資料を配布しています。無料で手に入れることができるので、併せてご覧ください。

【ToDo】新卒採用の流れ・やることリスト

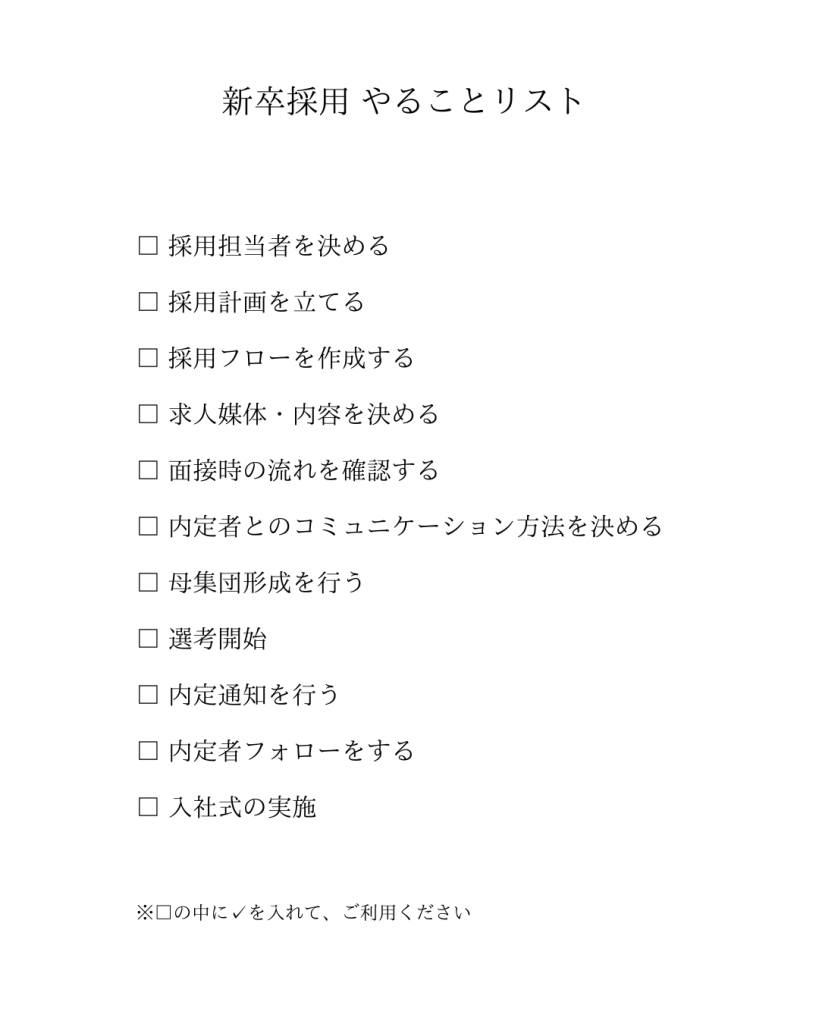

新卒採用を行う際には、企業によって異なる部分もありますが、大まかに分けて11の項目に沿って行われます。

以下、チェックリストです。

コピー&ペーストで自社で活用しましょう。

①採用担当者を決める 【 】

②採用計画を立てる 【 】

③採用フローを作成する 【 】

④求人媒体・内容を決める 【 】

⑤面接時の流れを確認する 【 】

⑥内定者とのコミュニケーション方法を決める 【 】

⑦母集団形成を行う 【 】

⑧選考開始 【 】

⑨内定通知を行う 【 】

⑩内定者フォローをする 【 】

⑪入社式の実施【 】

※コピーしてご利用ください

チェックリストのシートも作成しています。「画像の保存(コピー)」で現場で活用できます。

ここからは、11項目の新卒採用の流れ・やることリストについて詳しく解説していきます。

採用担当者を決める

採用担当者は、採用活動を主導し、学生とのコミュニケーションや面接の実施などを担当する人を指します。

人事部門の担当者や採用マネージャーが採用担当者として指定されます。

採用担当者は、企業の代表として学生との間に信頼関係を築き、採用プロセスを成功に導くための責任が伴います。

多くの業務が発生するため、もし他部門の社員に採用担当者も兼ねてもらうのであれば、自部署に影響が出ないように業務量の調整をしましょう。

採用計画を立てる

採用計画では、採用の目標や予算、スケジュールを定めます。

どのポジションに何名の新入社員を採用するか、どの期間に採用活動を行い、どの程度の費用がかかるかを具体的に計画します。

また、採用に必要なリソースや担当者の役割分担も明確にし、採用プロセスがスムーズに進行し、採用目標が達成されるように計画します。

採用計画の策定には、過去の採用データや業界の人材動向、組織の成長戦略などを考慮し、戦略的な視点から検討することが大切です。

採用フローを作成する

採用フローは、採用活動のステップや手順を明確に示したものです。

採用フローを作成することで、採用プロセスが透明化され、関係者が把握しやすくなります。

- 応募受付

- 書類選考

- 一次面接

- 二次面接

- 最終面接

- 内定通知

- 入社手続き

などの段階を決め、各ステップの担当者や期日、進捗状況などを明らかにします。

また、採用フローには、選考プロセスのスムーズな進行や適切な学生の評価を確保するための指針が含まれます。

面接時の質問内容や評価基準、試験内容や評価方法などが明記され、柔軟性を持たせるため、適宜変更や調整ができる作成されます。

求人媒体・内容を決める

求人媒体の選定は、ターゲットとする求職者の特性や求人内容に合わせて行います。

専門職を募集する場合は、業界専門の求人サイトや専門誌を活用し、幅広い層にアピールする場合は、大手の求人サイトやSNS広告を選択します。

また、求人内容については以下のことを記載すると良いでしょう。

- 企業の魅力

- 福利厚生

- 仕事内容

- 会社の魅力※

求人媒体と内容を適切に決定することで、適切な学生の引き込みや応募数の増加につながります。

※成長中の企業であることや働きやすい環境、キャリアパスの明確性などを、アピールポイントとして強調します。

面接時の流れを確認する

面接時の流れを確認します。面接の流れは以下の通りです。

- 面接の場所や日時を学生に通知し、必要な準備を行う

- 面接当日の学生を迎える場所や担当者を確認する。適切な案内を出せるように準備を行う

- 自己紹介や面接の流れについて簡単な説明を行うなど、面接時に学生とのコミュニケーションを円滑に進められるような計画を立てる

- 適切な質問や対話を通じて、学生の適性や志向性を評価し、企業とのマッチ度を確認する

- 速やかに学生に対して合格・不合格通知を出す

面接時の流れを確認しておくことで、学生との良好な関係を築き、採用プロセスを成功に導きます。

内定者とのコミュニケーション方法を決める

内定者とのコミュニケーションは、内定辞退されずに入社意欲を維持したまま入社してもらうために重要な役割を果たします。

コミュニケーション手段としては以下の通りです。

- 電話

- メール

- ビデオ会議

- 対面 など

これらが一般的ですが、学生の状況や好みに合わせてLINEやSNSの活用も有効です。

内定者とのコミュニケーションを適切に行うことで、入社準備の円滑化や内定者の不安解消、入社後の定着率向上などの効果が期待できます。

母集団形成を行う

母集団形成では、多様な求人媒体や人材紹介・ダイレクトリクルーティングなどの採用手法を活用し、広範囲の学生にアプローチします。

母集団形成の例は以下の通りです。

- 求人サイトやSNSなどを活用し、学生の関心を惹きつけを行う

- 合同説明会などのイベントに参加し、直接学生と接触する機会を増やす

- 社内の従業員や既存のネットワークを活用して、リファラル採用を行う

学生の応募数や質を向上させるために、求人広告の改善や採用担当者のスキルアップも実施します。

多くの母集団形成ができれば、自社にとって優秀な人材を見つけやすくなり、採用プロセスの成功につながります。

選考開始

応募者の履歴書や応募書類を受け取り、書類選考の実施を行います。

求められるスキルや経験に基づいて選別し、面接選考に進む学生を絞り込みます。

選考委員や面接官の指名や準備、面接日程の調整なども行い、選考開始の段階では、学生に対するフィードバックや選考結果の連絡なども大切です。

内定通知を行う

内定者に対して入社の意思を確認し、入社の可否を確定します。

電話やメールを通じて内定通知を行い、内定者が応じるか否かを確認し、「入社予定日」「入社時の手続き」「入社前に提出が必要な書類」などについても案内を行います。

内定者に対する企業の情報提供や質問への回答など、入社への期待感を高める取り組みも大切です。

内定者フォローをする

内定者に対して入社までの期間において、定期的な情報提供といった適切なサポートを行います。

具体的には、入社日や入社時の手続き、福利厚生、研修プログラム、社内の文化やルールなどに関する詳細な情報提供が含まれます。

内定者が何か疑問や不安を抱えている場合には、それに対して迅速かつ丁寧に対応し、不安解消や期待感の向上を図ります。

定期的な連絡や情報提供を通じて内定者との関係を強化し、入社への意欲を維持させることが大切です。

内定者フォローの例は以下の通りです。

- 定期的なDMや連絡

- 座談会

- 懇親会の開催(WEB開催を含む) など

入社式の実施

入社式では、通常は、役員や上司が挨拶を行い、会社の歴史やビジョン、価値観などを説明します。

新入社員に対しては、会社のルールや業務に関する基本的な情報を提供します。

さらに、新入社員同士の交流を促進するための、懇親会や研修なども行われる場合があります。

入社式は、新入社員が会社に対する理解を深め、社内の人間関係を築くための貴重な機会です。

新卒採用時に注意したいポイント

ここでは、新卒採用時に注意するべきポイント3つご紹介します。

円滑に採用活動を進めていくためにも、注意点を理解しましょう。

内定承諾後に辞退される可能性がある

内定を承諾された後でも辞退されてしまう可能性があり、他社からの内定や予期せぬ状況の変化など、理由はさまざまです。

他社からの好条件の内定を受けた場合や、個人的な事情や家庭の状況の変化により、内定承諾していたとしても辞退されることがあります。

企業側は内定辞退されてしまう事態に備えて、多めに内定出しを行う・再度母集団形成を行うなど、迅速に対応できるように準備が必要です。

内定承諾後に辞退された場合は、今後の課題解決のために辞退の理由を丁寧にヒアリングしてデータとして残すことが大切です。

内定辞退されないためには辞退の理由や背景を理解した上で、適切な対応策を検討し、学生に内定辞退されないようなコミュニケーションを取っていく必要があります。

採用計画は社内全体で考える

採用計画は、採用担当者だけが考えるのではなく、できる限り社内全体で検討する必要があります。

人事部門は採用市場の動向や人材像を把握し、採用戦略を立案します。

一方で、各部署は自身の業務やプロジェクトの進行状況を踏まえて、必要な人材のスキルや経験を明確にします。

各部署で欲しい人材像が異なっている可能性があるため、事前にコミュニケーションを取ることですり合わせが不可欠です。

採用計画の進捗や成果を定期的に評価し、必要に応じて修正や改善を行いましょう。

現場の従業員からのフィードバックや意見も、採用計画に反映させることも大切です。

現場の従業員が求める人材像やチームの課題を理解し、それに適した採用戦略を策定することで、採用の効果を最大化できます。

早期内定が増えている

競争が激化している採用市場において、企業が優秀な人材を確保するために早期に内定を出す傾向があります。

早期内定は、優れた学生や若手人材を確保するだけでなく、企業と学生の間に信頼関係を築き、将来のキャリアの機会を提供することも目的とされています。

インターンシップからの直採用もできるようになったため、より採用活動の早期化が進んでいます。

早期内定の増加に伴い、企業は内定取り消しや就職辞退などのリスクにも直面する可能性もあります。

そのため、企業は学生との関係を慎重に管理し、早期内定を出したとしても、学生の心を離さないようなコミュニケーションが大切です。

採用できたからと安心せずに、「内定辞退はあるものだ」と思って、採用活動を行うことが大切です。

弊社では、Z世代を中心に次世代採用の内定防止ノウハウをまとめた資料を提供しています。資料は無料で提供しています。

内定辞退を防ぐための手段として、ぜひご活用ください。

新卒採用を効率化したいなら採用管理ツールがおすすめ

新卒採用では、採用担当者が多くの業務をこなすことになり、負担に感じるケースが増えています。

中小企業の場合は特に人事が採用担当も兼ねていることがあり、できるだけ効率的に採用活動を進めていかなければなりません。

弊社の提供する採マネnext≫では、LINEを使用して学生とやり取りをするため、メールや電話よりもスムーズにコミュニケーションを取れます。

説明会や面接などの予約もLINEで行うことができ、学生の立場で見ても利用しやすいです。

また、歩留まり分析や学生管理、学生の段階に応じたセグメント配信も行えるため、採用担当者の負担を軽減できます。

資料は無料で提供しています。採用活動を効率化したいとお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。

\資料は無料!導入実績1,000社以上/